La tradizione locale della ceramica e la globalizzazione dell’arte contemporanea

Fortezza del Priamàr, Savona

19/20 ottobre 2002

A cura di Tiziana Casapietra e Roberto Costantino

Olu Oguibe, Game (particolare)

Relatori

Giorgina Bertolino, Tiziana Casapietra, Mauro Castellano, Raphael Chikukwa, Cecilia Chilosi, Francesca Comisso, Roberto Costantino, Wang Du, Rainer Ganahl, Nelson Herrera Ysla, Manray Hsu, Linda Kaiser, Young Chul Lee, Corrado Levi, Gianfranco Maraniello, Olu Oguibe, Anne-Claire Schumacher

Rainer Ganahl (in collaborazione con Ghazi Al Delaimi), Iraq dialogue

Roberto Costantino

Fondatore e Direttore artistico della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea

Scenari e prospettive della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea

Contestualizzando questa II edizione della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea in una cornice ampia che comprende le consuete esposizioni internazionali si può notare una prima caratteristica: spesso i progetti curatoriali prendono forma attraverso la combinazione di opere preesistenti e puntano sul consumo spettacolare dell’esposizione, questa Biennale invece si fonda sulla sua produzione. Anche se al momento non è visibile alcuna mostra, la Biennale è in corso nella forma del workshop.

Le caratteristiche preliminari della Biennale sono l’ospitalità offerta agli artisti internazionali e la cooperazione con le manifatture e le scuole del distretto, iniziativa atta a infondere nei giovani il senso di appartenenza a una cultura locale autentica, in un’epoca di “coca-colonizzazione”. L’esposizione, la forma consueta di consumo della Biennale, risulterà la fine di molteplici esperienze, una fine temporanea in attesa della III edizione.

L’esperienza che abbraccia la realtà del lavoro e dei suoi luoghi, mettendoli in relazione con l’arte, è uno dei fili attraverso cui si snoda questa Biennale ed è il punto di raccordo fra due realtà locali, Albisola e Vado. Nel corso del Novecento, l’avanguardia artistica incontra Albisola attraversando le sue manifatture di maiolica. Una situazione per certi versi simile è riscontrabile anche a Vado Ligure, città-fabbrica dove Arturo Martini ha avuto modo di realizzare le sue opere in terracotta grazie alla collaborazione dei lavoratori e delle imprese di refrattari. In questi luoghi per definizione produttivi, hanno potuto prendere corpo opere improduttive, ceramiche o terrecotte d’artista, che esprimono la liberazione dal bisogno.

La promozione della Biennale da parte della Fondazione “A. De Mari” Cassa di Risparmio di Savona, dei Comuni di Savona, Vado Ligure e delle Albisole, permette di evidenziare la convergenza di due spinte che condividono lo stesso obiettivo: la critica delle condizioni materiali dell’esistenza veicolata dall’arte negli anni ’50, la stagione eroica di questo distretto. Ad Albisola Asger Jorn si fa portavoce di quella critica radicale dell’arte scambiata in forma di merce che trova il suo fondamento nella critica generalizzata della società fondata sul lavoro condotta dall’Internazionale Situazionista (aldilà delle letture edulcorate, Jorn rappresenta uno dei più radicali avversari dell’arte moderna e dei suoi valori dominanti). A Vado, invece, sulla scia di Arturo Martini l’egemonia della classe operaia e dei suoi valori porterà alla costituzione del Premio Vado dedicato al mondo del lavoro (un premio che questa edizione della Biennale prevede di riprendere intitolandolo anche ad Arturo Martini). Il Premio Vado è il frutto di un’altra schiera di avversari dell’arte moderna che trova la sua origine negli editoriali scritti su Rinascita da Roderigo de Castiglia alias Palmiro Togliatti, che si adopererà per rifiutare l’arte d’avanguardia, in quanto fenomeno borghese lontano dalle masse.

Una parte significativa di questa Biennale è dedicata alla ricognizione delle esperienze di Arturo Martini a Vado e di Asger Jorn ad Albisola. Sono infatti previsti l’esposizione delle piccole ceramiche di Arturo Martini nella Villa Groppallo di Vado Ligure e una serie di studi, praticamente inediti, sulla casa di Jorn ai Brucciati, architettura straordinaria, costruita con ciò che è fuoriuscito dal ciclo produttivo, su cui finora esiste una sola testimonianza, un raro testo di Guy Debord, scritto nel 1972 ad Albisola e pubblicato in una rarissima edizione d’arte dei Fratelli Pozzo di Torino.

A partire da queste memorie storiche, la Biennale riconduce l’arte nelle manifatture. Come per opporsi ai valori dominanti, la dirotta in un luogo in cui la sua contemporaneità stessa è messa in discussione dalla tradizione locale della ceramica. Il fondamento della Biennale sta nella cooperazione fra l’artista e l’artigiano. Questa relazione permette anche di riattualizzare la tradizione della ceramica, affinché non cada nel folclore.

Il legame fra l’artista e la manifattura ci porterà a documentare il backstage delle opere d’arte prodotte in ceramica attraverso la presentazione, nel catalogo della Biennale, dei progetti inviati dagli artisti e delle foto che documentano le varie fasi di realizzazione delle opere, in un’ottica di valorizzazione della cultura progettuale.

Raccordare l’opera d’arte alla dimensione del lavoro non è una sfida da poco: basti pensare che l’opera con cui si suole inaugurare l’arte moderna è il readymade di Marcel Duchamp. Si tratta della prima opera concettuale, dimostrazione evidente di quanto la realtà del lavoro sia rimossa dalle consuete letture dell’arte contemporanea. Far passare l’arte attraverso la ceramica permette invece di gettare uno sguardo rovesciato, di vedere l’orinatoio di Duchamp come un prodotto del lavoro di cui l’arte si appropria, un oggetto che il caso vuole sia anche in ceramica.

L’ancorarsi dell’arte ai luoghi di lavoro è l’humus su cui si fonda la Biennale, è la storia da rileggere in funzione del presente. Questa iniziativa però vuole essere soprattutto un coltello affondato nel futuro, per dirla con il sociologo Bauman. Per fare i conti con il futuro, la Biennale riterritorializza l’arte, la riconduce a questi luoghi, per rielaborare la loro realtà in uno spazio glocale di flussi e connessioni fra culture.

Poiché questa Biennale è giocata sul dirottamento delle identità e dei segni, può tornare utile quel concetto di détournement elaborato dai membri dell’Internazionale Situazionista. L’ingresso delle avanguardie nelle fabbriche è stato una forma di dirottamento/détournement delle manifatture. A questo “deturnamento” corrisponde nella Biennale lo stesso dirottamento degli artisti invitati a confrontarsi con un materiale e una storia che per loro sono inconsueti, essendo la ceramica da tempo latitante dalle grandi kermesse internazionali. Ma anche lo stesso progetto è stato sottoposto a una sorta di détournement, tramite la costituzione di un team di curatori di prestigio internazionale che ha provveduto a portare la Biennale qua e là in maniera imprevedibile.

Partiamo consapevoli della rarità che la ceramica rappresenta nel panorama internazionale e dei valori, che in alternativa, può esprimere. L’obiettivo è di fare di questo distretto artistico e imprenditoriale, un punto di convergenza di capitali culturali e sociali a partire dalla connessione fra culture e dalla sinergia fra enti territoriali e imprese che si rende sempre più necessaria in un’ottica di programmazione dello sviluppo culturale, economico e sociale di questo territorio.

Non sarebbe possibile realizzare una Biennale come questa, che vuole essere glocale, senza gli attuali mezzi di comunicazione e la compressione spazio-temporale offertaci da Internet. La ceramica oggi è un patrimonio carico di valori etici e morali, ma non è sufficiente da sola a dare vita a una Biennale. Per dirla con Young Chul Lee, abbiamo a disposizione Internet e la terracotta. Sono questi gli strumenti di cui disponiamo per affondare il coltello in un futuro che renda giustizia sia all’arte che al lavoro.

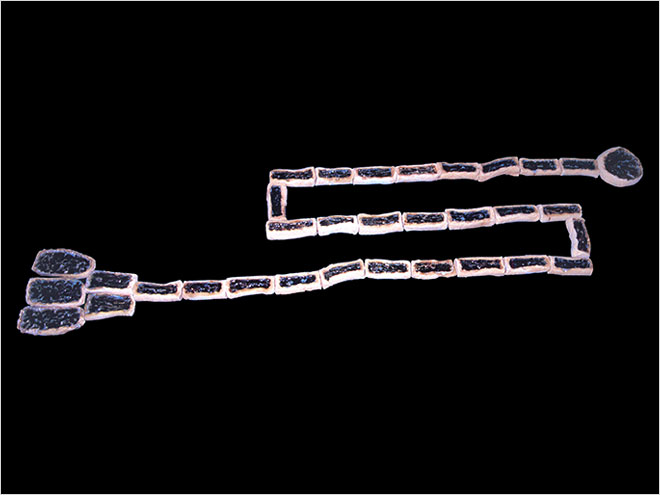

El Anatsui, Digital River

Tiziana Casapietra

Fondatore e Direttore artistico della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea

La Liguria

Poiché è ormai leggendaria la chiusura di noi liguri poco inclini all’ospitalità, voglio cominciare sottolineando l’abbraccio dei nostri monti e l’apertura del nostro mare. Ma anche la terra aspra dalla quale molti se ne sono andati e dalla quale è partita anche la controversa figura di Cristoforo Colombo. Come fanno i nostri contadini con questa terra che lavorano in terrazze, voglio addolcire e sfatare l’asprezza che ci è tipica e aprirmi ai nostri ospiti come ci insegna il mare, per questo decido di parlare in inglese.

La storia del progetto

Nell’estate del 2000, quando Roberto Costantino, Danilo Trogu e io abbiamo cominciato a invitare gli artisti a lavorare, potevamo solo proporre il nostro entusiasmo, la terra che Danilo prima ed Ernesto Canepa dopo mettevano loro a disposizione, un letto dall’amica Adelina Robotti, e un pasto offerto dal bar Pilar. Malgrado ciò, gli artisti invitati, abituati ad essere contesi dalle più importanti istituzioni artistiche internazionali, si sono appassionati a questo progetto, ai luoghi, alle persone che li ospitano. Molti sono stati persino quegli artisti che avendo accettato l’invito a partecipare alla I edizione della Biennale, sono poi tornati più volte, per conto proprio, a elaborare lavori per altre mostre, a Londra come a New York.

Dopo qualche tempo si sono affacciate possibilità di lavorare con le istituzioni locali come il Comune di Albisola Superiore prima e quello di Albissola Marina dopo, fino allo Stato di Ginevra dove la I edizione della Biennale è migrata nel giugno del 2002. Dal piccolo seme della I edizione della Biennale è nato un alberello, forse un ulivo delle nostre colline. I suoi rami si sono protesi sino ad abbracciare sempre più fabbriche di ceramica e istituzioni che promuovono la Biennale, senza le quali il progetto non avrebbe potuto svilupparsi come è oggi.

Agli artisti invitati viene chiesto di rapportarsi alla ceramica trascorrendo del tempo nelle nostre botteghe per elaborare insieme alle maestranze locali le proprie opere. Tutte le opere sono prodotte localmente, nel corso di più di un anno, durante il quale questa zona assiste a un andirivieni di artisti. La Biennale quindi non si riduce al momento finale dell’esposizione, ma è e si identifica soprattutto con il momento della “gestazione”.

La ceramica per la maggior parte degli artisti invitati è totalmente sconosciuta. Si tratta soprattutto di artisti che solitamente usano altri media. Per questo una volta a contatto con la materia ne hanno quasi timore. Perché la ceramica impone dei limiti determinati dai tempi lunghi e dal fatto che rischia di rompersi; questi tempi e modi sono così lontani da quelli dell’arte contemporanea fatta di repentini spostamenti da una città all’altra, di un consumo sfrenato di vita, di artisti e di opere d’arte. Credo sia proprio questo ad affascinare i nostri ospiti: abituati a lavorare nelle più frenetiche metropoli del mondo arrivano in un piccolo punto sul Mediterraneo, e con rispetto si mettono in gioco.

La contemporaneità

Da quando stiamo assistendo a un alimentarsi di follia collettiva a livello planetario, questo progetto ha assunto per me connotati ancora più radicali. Viviamo l’affannato mondo del 2000, siamo in un perenne stato di inebriante confusione tanto che abbiamo persino disimparato a riflettere. Tutto ciò che è altro da noi ci distrae dalla nostra forsennata corsa, ma in questa continua rimozione cominciamo a temere ogni diversità. La velocità, frutto della globalizzazione ha anche connotati positivi se ci ha dato la possibilità di connetterci via Internet a costo quasi zero con persone provenienti da molte parti del mondo e di far giungere qui i nostri ospiti con un volo di poche ore. Tuttavia si tratta ancora di un privilegio per pochi, perché se la mobilità è facile per i capitali e l’informazione (almeno per quella che conviene divulgare) riguarda ancora un élite ristrettissima di esseri umani. Ogni cosa porta con se il suo contrario: e la mobilità a tutti i costi alimenta un senso d’ansia e precarietà da cui deriva la percezione di una costante minaccia. La paura rende ottusi, tanto da farci credere che la guerra scientifica contro le nostre inquietudini fatta con bombe intelligenti e azioni chirurgiche possa ridurre la fonte delle nostre ansie, scaturite da cambiamenti repentini e dalle diversità.

Proposte

A tutto ciò, il nostro progetto risponde proponendo la propria “Scala Umana”. Una Biennale fatta con pochi mezzi, dove i lavori proposti non richiedono un movimento di opere, ma un incontro vero tra esseri umani. Mi piace pensare a una pace che si configura qui attraverso la ceramica. L’anno scorso, quando a Genova imperversavano le violenze nei giorni del G8, il 21 luglio 2001, inauguravamo la I edizione della Biennale che abbiamo sottotitolato Il volto felice della globalizzazione perché vogliamo poter credere che sia possibile un altro mondo ricominciando a dare voce alla cultura. Questa Biennale vuole essere allora come una sorta di esperimento e offrire un’alternativa possibile. Ai tempi forsennati del contemporaneo, accostiamo i tempi lunghi che ci insegna la ceramica che sono anche quelli della riflessione intellettuale. Ipotizziamo un mondo non omologato in cui ci siano voci diverse, talvolta discordi o dissonanti. Perché è solo dall’apertura al confronto che si cresce. Attraverso la ceramica, questa zona diventa quindi un centro di discussione internazionale sul rispetto delle tradizioni locali ma anche di tutte le differenze. In questo modo la ceramica diventa il seme di un discorso che si allarga e porta a discutere di rispetto e quindi di pace.

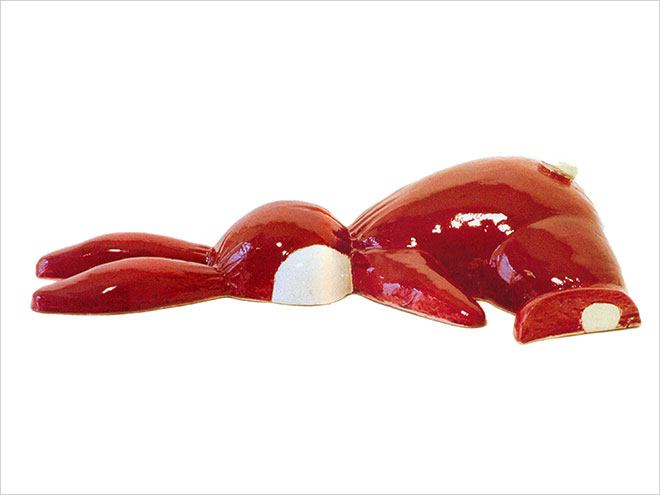

Sohela Farokhi, Dast

Olu Oguibe

Artista e curatore indipendente, New York

La materia della mano dell’artista

Nel saggio L’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica, Walter Benjamin ha celebrato le meraviglie di tecnologie di riproduzione quali la fotografia e la stampa, come estrema sovversione del culto dell’originalità in arte e dei fondamenti del gusto e dell’egemonia borghesi. Può sembrare che le tesi di Benjamin contengano una certa verità, perché nell’800 la fotografia ha effettivamente sottratto l’appannaggio della ritrattistica alla nobiltà, diffondendola fra le masse come mai era riuscito alla pittura, e pareva aver rimpiazzato con mezzi meccanici la mano dell’artista. In effetti, questi mezzi avevano liberato la fabbricazione delle immagini dalla fallibilità e dalla tirannia del tocco dell’artista. Ma lo fecero del tutto? La fotografia è riuscita davvero a rimuovere l’elemento umano dalla costruzione delle immagini o addirittura a spegnere il nostro desiderio della mano dell’artista? Anche al suo apparire, a metà dell’800, era chiaro che la riproducibilità tecnica non avrebbe sostituito il fattore umano nella fabbricazione delle immagini o eliminato la mano dell’artista. La macchina fotografica non agiva da sola, senza l’intervento e il controllo dell’uomo. Qualcuno doveva preparare l’apparecchio, disporre il soggetto, inquadrare l’immagine da un’angolatura e secondo un’atmosfera particolari e, successivamente, trattare l’immagine grezza con un margine sufficiente per manipolarla o per intervenire “a mano”.

La riproduzione meccanica ha salvato la fabbricazione delle immagini dalla decadenza della pittura della fine del ’700, ma non ha né sostituito la mano dell’artista, né placato il desiderio di vedere le prove dell’azione dell’uomo in arte. All’inizio del ’900 sorse un nuovo movimento che contribuì ancor più al revival dell’idea che l’arte possa fare a meno della mano dell’artista. Il Concettualismo diffuse il convincimento che nel processo artistico il fattore mentale fosse più importante di quello manuale, in altre parole che l’artista non dovesse più operare o costruire per creare opere d’arte, ma che avrebbe potuto realizzarle con la stessa abilità grazie all’azione della volontà. Spingendosi molto più in là di quanto non avessero fatto la fotografia o la riproduzione meccanica, l’approccio concettuale inferse un gravissimo colpo a ciò che l’occidente riconosceva come arte. È quasi passato un secolo dal 1913, dalla Ruota di bicicletta di Marcel Duchamp. In tutto questo tempo, abbiamo potuto assistere a parecchie manifestazioni della nuova libertà portata nell’arte dal concettualismo. Questa libertà, al contempo, ha dato anche spunto a innumerevoli polemiche, come ha dimostrato ancora di recente il letto disfatto esposto alla Tate Gallery di Londra, o le luci al neon che non molto tempo fa hanno portato un artista alla vittoria del prestigioso Turner Prize. Queste ultime manifestazioni di arte concettuale, naturalmente, non hanno sollevato meno polemiche di quelle suscitate dai pezzi di Duchamp all’inizio del ’900, il che potrebbe portarci a pensare che, dopo tutto, le cose non siano cambiate poi molto. L’innalzamento dell’artista da artigiano a intellettuale non ha rivoluzionato il mondo. Ci si potrebbe quindi chiedere se tutti gli anni trascorsi e tutte le polemiche causate dall’arte concettuale e dalla riproduzione meccanica abbiano davvero contribuito a ridurre, per non dire a eliminare, il nostro desiderio di una prova della presenza della mano dell’artista. No davvero! Si potrebbe arrischiare come risposta. La domanda successiva, forse più importante, quindi è: perché la questione della mano dell’artista ci appassiona così tanto? Ora, andiamo per esempio a visitare un’esposizione di Picasso o di Van Gogh: ci fermiamo davanti ai quadri e osserviamo le pennellate. Fissiamo intensamente le firme. Ci figuriamo come potesse essere l’opera quando era ancora sul cavalletto, come stava nello studio dell’artista, la semplicità con cui era stata iniziata. Ci concentriamo e cerchiamo di entrare con la fantasia nel mondo presunto dell’artista, insinuandoci nel suo ambiente. Alla fine, quando l’immaginazione si è messa in moto, ci immedesimiamo nel processo e nel momento della creazione dell’opera. Oppure, rechiamoci a vedere un monolite antico o medievale, o la Pietà, o una scultura di Henry Moore: la prima cosa che ci viene in mente è come siano stati incisi, o fusi, persino come siano stati portati dal luogo d’origine alla sede attuale. Pensiamo al processo della loro fabbricazione manuale: pensiamo a come sono stati realizzati. Solo in un secondo momento, ci chiediamo come siano stati concepiti o addirittura che cosa vogliano dire. Si potrà sostenere che ci fissiamo sulla prova della presenza della mano dell’artista perché l’opera ha anche un valore materiale o perché tale presenza dimostra l’autenticità, perché è ciò che ci fa distinguere l’originale dal falso o dalla copia e, così facendo, eleva l’opera al di sopra del quotidiano. Ma questo, in primo luogo, non spiega perché diamo valore all’originalità e alla singolarità. Qual è il significato profondo del fattore umano, al di là del suo legame con il valore di mercato di un’opera? Gli artisti direbbero che la mano dell’artista ci rivela qualcosa che è peculiare alla creazione. Che ci parla fondamentalmente di quell’abilità che ci rende speciali rispetto alle altre specie, in quanto creature capaci anche di creare. Nella sua poesia Good Morning, America, il grande poeta americano Carl Sandburg mette in evidenza il mistero della specie umana: “quel giullare a due gambe... l’Uomo” costruisce macchine che volano ed edifici che raggiungono il cielo, per toccare col dito l’occhio di Dio. Non c’è bisogno di dire che questa inclinazione egotista ci ha anche portato a un’angoscia indicibile, sperimentata con il recente crollo delle torri del World Trade Center di New York. Comunque, siamo l’unica specie che aspiri a divinizzare il saper fare. Noi creiamo e la nostra capacità di creare ci rende simili agli dei. Ora, proprio la mano dell’artista costituisce la prova migliore di questo nostro poter sostituire la divinità: noi diamo valore, sopra tutte le altre cose, a tutto ciò che creiamo manualmente perché questo ci ricorda — rassicurandoci al riguardo — la nostra somiglianza con gli dei. La copia non ci offre questa rassicurazione, né lo fanno gli eventi della natura o i semplici oggetti trovati, finché non li abbiamo spostati, modificati, ricollocati per ridefinirli e apprezzarli meglio; finché non li abbiamo investiti di una prova della nostra presenza. Perciò, quando cerchiamo la traccia della mano dell’artista, cerchiamo la testimonianza della mano di Dio. È per questa ragione che, a dispetto di tutte le previsioni e dichiarazioni che ne hanno decretato la fine, la pittura oggi è ancora in vita e ha la stessa importanza che aveva all’epoca delle caverne, a cui risale la nostra comune origine.

Questo ci porta alla pratica della ceramica. Credo fermamente che sia molto difficile trovare un altro processo, o mezzo, in grado di fornirci una prova più evidente della mano dell’artista, e persino della sua prossimità agli dei, dell’arte prodotta con l’argilla. Lavorare l’argilla, manipolare e trasformare la terra grezza, questa materia informe e malleabile, quasi vivente, di cui noi stessi siamo composti, trasformarla dal suo stato informe in qualcosa di riconoscibile, è ciò che ci porta a essere più vicini a quel momento originario in cui, secondo tutti i miti della creazione, siamo stati formati dal nulla, divenendo esseri supremi. Nei miti africani della creazione, a me familiari, gli dei creatori si sedettero con un mucchietto d’argilla come il vasaio al tornio, e formarono i nostri primi antenati proprio con la stessa fallibilità del vasaio che lavora al tornio. Nei miti Yoruba, Obatala, il dio creatore, dopo parecchi giorni di lavoro cedette alla fatica e cominciò a bere, iniziando così a perdere colpi e a creare albini e infermi. Il dio degli ebrei formò i progenitori di quel popolo partendo dalla terra con cui è composto il suolo e soffiandovi lo spirito della vita. “Il persiano devoto si tocca la fronte con un po’ d’argilla e si prostra davanti a Dio”, scrisse il grande architetto iraniano Nader Khalili, parlando della madre sul letto di morte e di come un parente avesse portato con sé un po’ di argilla in polvere a cui aveva mescolato dell’acqua, per posarla poi sulle labbra della donna come rito estremo e aiutarla così a staccarsi dalla terra liberando il suo spirito. “Il genere umano è nato dall’argilla” — concludeva Khalili — “L’argilla è l’ultima sostanza che una persona dovrebbe tenere in bocca prima di morire”. L’artista che lavora con l’argilla, perciò, lavora con un mezzo primordiale e divino e riproduce il processo attraverso il quale, secondo gli antichi, avvenne l’intera creazione. Il segno che l’artista lascia su questo mezzo primordiale riflette, in tutta la sua essenza, la mano di quel principio più alto che ci fece nascere dall’argilla e dalla polvere della terra, portandoci all’essere.

Soo-Kyung Lee, Translated Vases

Rainer Ganahl: Che funzione ha la mano dell’assistente? Negli Stati Uniti esiste un serial killer che si è messo nella posizione di Dio ed è molto abile a compiere un atto manuale come sparare. Ci sono anche artisti che utilizzano esplosivi e prassi distruttive per produrre opere d’arte. In che misura questa persona può essere considerata un artista e non uno psicopatico?

Olu Oguibe: Chi è l’assistente di un artista, se non un altro artista?

Rainer Ganahl: Secondo un’ottica marxista, si potrebbe affermare che la mano dell’assistente è il prolungamento della mano dell’artista...

Olu Oguibe : Alcuni potrebbero dire che la mano dell’assistente, o allievo, è solo un’estensione della mano dell’artista. Altri che bisognerebbe riconoscere l’intervento dell’assistente come parte del processo creativo e in questo caso si dovrebbe parlare di mani e non di mano. Altri ancora potrebbero asserire che l’assistente non è che una semplice estensione meccanica, mentre quello che conta è la mano dell’uomo, o della donna, che in origine ha concepito l’opera d’arte, che governa il meccanismo e offre l’assistenza necessaria alla realizzazione. Non saprei rispondere alla seconda domanda, perché il fatto che quell’uomo si proclami Dio, non lo rende in sé e per sé un dio.

Rainer Ganahl: ...ma ne svolge le funzioni...

Olu Oguibe: In molte culture il divino è qualcosa di positivo, che crea invece di distruggere. Naturalmente, in altre culture, a volte dio è anche distruttore, ma un dio distrugge solo quello che lui o lei ha creato. Non mi sembra che quello che quest’uomo compie sia così pertinente alla nostra discussione. Io non la considero arte, anche se ci sono delle analogie tra la decisione di quest’uomo di annientare vite umane e certe pratiche artistiche che utilizzano, parimenti, la distruzione. Per precisione, mi vengono in mente quelle in cui si distruggono le opere di altri artisti, o si utilizza il vandalismo in modo metodico. Devo dire che non le prendo molto in considerazione.

Cecilia Chilosi

Storica dell’arte, Albisola

Il rapporto artista-artigiano all’interno delle fabbriche albisolesi del ’900.

Il cinque giugno del cinquantanove / alla San Giorgio di Albissolamare / Poggi schiaffeggia vigorosamente / le cinque bocce di toscana terra / e con svelta abilità di torneante / escono dalle sue gambe e le sue mani: / un vaso tondo / un vaso quadrato / un vaso triangolare / un vaso ovale / un vaso a zig-zag / e li colloco su un piatto di gesso / Asger Jorn strettamente li avvicina / ed egli testimone al gran duello / mi incita e dice sottovoce: “A voi” / Eccoli pronti all’aggressione mia / Con impeto nervoso le mie dita / di tutte e due le mani fanno strage / torcono piegano urtano decise / stringono forte strongolantemente / in un impeto supremo di creazione / Sembran sacchetti vuoti di materia / ma colmi son di spirito tremendo / a sostenersi reciprocamente / per appagare la mia mente appieno / Non sono più cinque vasi distaccati, ma fusi insieme formano uno solo / ... / Poggi lo osserva con gli occhi neri / e dice che vi manca ancora un vaso / due “si” di me e di Jorn d’approvazione / Colloco il sesto vaso di traverso / la base mezza fuori dal piatto in gesso / come chi giunga all’ultimo momento / e vi si butti risoluto avanti / L’aiuto nella spinta è la sua bocca / che pare più eloquente delle altre / ... / E finalmente l’opera è completa / intorno voci di viva ammirazione / dopo il silenzio trepido d’attesa / l’anima mia attesa alla conquista / ha spalancato all’arte un’altra via / che battezzai perciò “Fustigazione” solo oggi sono “Ceramista”...

Farfa, di getto, alle 5 del mattino lì Savona, 6 giugno 1959.

Il brano, tratto da una poesia di Farfa, risulta esemplificativo del rapporto che viene a instaurarsi all’interno della manifattura tra l’artigiano che prepara la terra e l’artista che l’anima col suo gesto creativo. Gli interpreti della vicenda sono Giovanni Poggi, decano della ceramica albisolese, l’artista danese Asger Jorn e il futurista Farfa (Vittorio Osvaldo Tommasini), poeta, pittore, scenografo e uomo di teatro, stabilitosi a Savona nel 1929. Nel mondo della ceramica il rapporto tra l’artista e l’artigiano è complementare, in quanto le fasi di manipolazione, foggiatura e cottura richiedono una conoscenza empirica di lunga data.

Lungo il corso del ’900 erano soprattutto le manifatture a fare da supporto all’attività di pittori e scultori cui veniva data ospitalità nelle fabbriche secondo un’esperienza paragonabile a quella odierna della Biennale. Questa scelta implicava anche dei sacrifici. Manlio Trucco, fondatore e direttore artistico della Fenice, presso la quale negli anni ’20 ha lavorato Arturo Martini, ricorda nelle sue memorie la confusione creata dal genio del trevigiano. Martini monopolizzava gli artigiani, li voleva tutti a sua disposizione, si inseriva nei meccanismi della produzione. Il loro rapporto è esemplificativo di un certo modo di procedere: lo scultore modella il prototipo, delegando a Trucco le fasi di produzione e decorazione.

Sullo scorcio dell’800 e nei primi anni del ’900, nelle Albisole si fabbricavano soprattutto pentole da fuoco. Questi manufatti prendevano il largo su barconi da carico, il mare infatti era la sola via attraverso la quale avvenivano i commerci a causa della difficile viabilità lungo la costa ligure.

È nell’ambito della produzione semi-industriale di pentole che si formano tornianti, terranti, fornacianti che saranno poi l’ossatura delle fabbriche nate nel corso del ’900. In questo settore aveva lavorato “Bausin”, Giuseppe Mazzotti, fondatore, nel 1903, della ditta che da lui prende il nome, destinata a rivestire il ruolo di protagonista del rinnovamento della ceramica del ’900. Mazzotti si era formato come ceramista a Livorno, a Napoli e, ritornato in patria, dai Piccone. Aveva fatto quindi il torniante nella manifattura di Nicolò Poggi, una delle più importanti dell’epoca.

Nel ’21 viene fondata, a opera dei fratelli Giulio e Angelo Barile, con Giuseppe Agnino, La Casa dell’Arte e sarà qui che convergeranno primariamente artisti, letterati e poeti in stretto contatto con il mondo parigino. Subito dopo verranno aperte la Fenice, la Spiga, l’Alba Docilia, La Fiamma. Nel giro di pochi anni quasi una decina di manifatture prende le mosse affiancando al genere tradizionale una lavorazione di tipo déco. Questa contingenza è particolarmente positiva per la ceramica albisolese, che partecipa a tutte le più grandi esposizioni. Diverse immagini scattate all’interno della Fenice, nella prima sede di via Colombo, documentano l’attività del giovanissimo Manlio Trucco e l’organizzazione dei laboratori nei quali il lavoro veniva eseguito secondo una scansione costante. Nel reparto di decorazione si vedono il pittore Antonio Vaccari, Trucco, con il farfallino in piedi sulla destra e quattro decoratrici intente a dipingere vasi. Altre riproduzioni mostrano quanto numerose fossero le pittrici impiegate in questo reparto e i tornianti all’opera sotto la supervisione di Trucco.

Trucco era stato a Parigi a contatto con quei modelli déco che farà conoscere al suo rientro in patria, dando l’impulso alla creazione dello stile definito “Albisola 1925”. Nel 1921 egli era entrato a far parte del La Casa dell’Arte come direttore artistico, imprimendo la propria impronta alla produzione, nel 1922 aveva fondato la Fenice con Cornelio Geranzani.

Il primo dopoguerra è contraddistinto nelle Albisole da un’altra felice stagione artistica: quella del secondo futurismo. Artefice di questa “rivoluzione” è Tullio Mazzotti. Assieme a lui collabora il fratello Torido, cui spetta il compito di tradurre i disegni e i bozzetti degli artisti, secondo una progettualità industriale applicata alla linea della manifattura. Grazie all’enorme successo riportato progressivamente dalle ceramiche futuriste, la ditta si ingrandirà fino a contare ben cento dipendenti.

Nel periodo del secondo conflitto bellico la produzione cessa quasi del tutto, per riprendere nuovamente al termine del conflitto. Molte manifatture hanno ormai chiuso, ma nel giro di una decina d’anni, ad opera di tornianti e ceramisti che vi lavoravano, ne apriranno circa altre quindici.

Una foto del ’56 mostra la nuova Manifattura Ceramiche Minime Fratelli Pacetti (l’odierna Ernan Studio Design) attrezzata industrialmente con una produzione di oggettistica e articoli per la casa. I Pacetti erano già à la page nel ’49, primi in Italia producevano a ciclo continuo, con una ventina di addetti e tre forni elettrici a intermittenza, ceramiche destinate ai bambini, la Tavola della Pupa.

Tra i luoghi mitici della ceramica albisolese c’è Pozzo Garitta: una piazzetta a ferro di cavallo ad Albissola Marina, luogo di incontri e di feste, oltre che di lavoro. Gli artisti venivano volentieri non solo per usufruire della fitta rete di manifatture, ma anche per ristorarsi sulla spiaggia antistante, cenare nei ristoranti tipici, chiacchierare ai tavolini del Bar Testa e partecipare alle magnifiche feste estemporanee.

A Pozzo Garitta aveva il suo studio Fontana, vi lavorava Beatrice, una delle ultime figurinaie, c’era lo studio di Siri, la fornace del “Bianco”, Bartolomeo Tortarolo, da lui si trovavano come in famiglia Luzzati, Piombino, Broggini. In una riproduzione del ’75 si vede Lam che sta creando, sotto l’occhio vigile di Poggi, un piatto alla manifattura San Giorgio. Le fabbriche, fino almeno agli anni ’60, impegnavano mediamente una ventina di addetti e alcune arrivavano fino a contarne una cinquantina. C’era una grande richiesta di manufatti realizzati in piccola serie che imponeva la presenza di molti tornianti. Ora, nelle Albisole, la maggioranza delle manifatture ha un solo torniante, mentre diverse ne sono sprovviste e acquistano il biscotto già lavorato da altri centri ceramici.

Dagli anni della ricostruzione e del boom economico si è andata progressivamente rastremando la dimensione aziendale, per arrivare alla situazione attuale in cui si è passati alla bottega a carattere familiare con spazi limitati al reparto di fabbricazione e alla zona di vendita.

Sarebbe auspicabile un’inversione di tendenza, anche perché l’arte e la presenza di grandi artisti all’interno delle fabbriche albisolesi hanno sempre coinciso con periodi in cui anche la produzione artigianale era in auge. Soltanto nei momenti di fioritura delle manifatture infatti, si sono verificati quell’osmosi tra l’artigiano e l’artista che hanno portato alle grandi stagioni dell’arte albisolese.

Momoyo Torimitsu, Somehow I don't feel comfortable

Young Chul Lee

Direttore artistico della II Biennale di Gwangju e del II Festival Internazionale d’Arte Contemporanea di Pusan (Corea)

Un dono inatteso

L’arte contemporanea in Corea ha conosciuto una grandissima espansione, sia per quanto riguarda le istituzioni artistiche sia per quello che concerne il popolo dell’arte. Nonostante ciò è rimasta un ambito lontano dal grande pubblico e i dibattiti che si svolgono alla Biennale di Gwangju, alla Biennale di Pusan e a Media City a Seoul ruotano sempre intorno agli stessi vecchi argomenti. Questo problema origina atteggiamenti di diverso tipo. Gli amministratori statali e chi lavora nell’ambito dell’industria e del commercio pensano che la cultura debba innanzitutto contribuire all’incremento dell’economia locale. D’altra parte, gli artisti sostengono che cercare di contenere la velocità e il flusso di capitali difende l’ambito locale dalla tendenza all’uniformità culturale che si diffonde a livello globale. Benché lo spirito da cui sono animati alcuni dei sostenitori di questa posizione “localista” sia da apprezzare e rispettare, questa prospettiva è dannosa, oltre che erronea, poiché è basata su una falsa dicotomia tra globale e locale, dove il globale rappresenta l’omogeneità e l’indifferenziazione delle identità, mentre il locale preserva eterogeneità e differenze. Questa argomentazione contiene l’implicita assunzione che le differenze interne all’ambito locale siano in un certo senso naturali o, per lo meno, che le loro cause siano fuori discussione. Perciò, poiché le differenze locali precedono lo scenario attuale, devono essere difese e protette dalle intrusioni della globalizzazione.

Ritengo che la globalizzazione debba essere intesa come la combinazione tra due diversi sistemi di omogeneizzazione ed eterogeneizzazione, e non semplicemente come un processo di omogeneizzazione culturale, politica ed economica. Uno schema migliore, secondo il quale è possibile articolare i concetti di globale e di locale, prevede diverse reti con i loro flussi e vincoli. In tali reti, i vincoli e le frontiere in grado di “ri-territorializzare” hanno la priorità nei momenti e nelle prospettive locali, mentre il globale privilegia la mobilità del flusso che “de-territorializza”. In ogni caso, è sbagliato sostenere che un’identità esterna ai flussi globali del capitale e del dominio vada protetta da questi ultimi. In parole povere, località, tradizione e passato non sono necessariamente in relazione tra loro. Queste prospettive hanno a che fare con l’attraversamento delle frontiere, più che col concetto di luogo in senso geografico o con la distanza temporale. Come suggerisce Antonio Negri, “l’Impero” attuale controlla le identità ibride, le gerarchie flessibili e gli scambi multipli agendo sulla rete del potere. A livello globale, nel movimento post-moderno, la creazione di ricchezza, arte e cultura tende a quello che comunemente si definisce come la produzione di bio-politiche, vale a dire la generazione di vita in sé. In questa produzione, il momento economico, quello politico, culturale e artistico si intrecciano e si influenzano a vicenda. Nonostante l’Europa sia un canale geografico attraverso cui l’idea e la pratica “dell’Impero” si alimentano, i tentativi di resistenza e di effettiva ideazione di alternative, nonché lo scenario globale, non sono vincolati a nessuna regione geografica.

La ceramica può essere considerata un linguaggio particolarmente adatto, una specie di esperanto dell’espressione artistica. L’argilla, cristallo multiplo dalla struttura atomica irregolare, è facile da modellare ed è la risorsa di cui la terra è più ricca. È una “forma che respira”, contiene preziosi componenti inorganici e composti organici. Per rivitalizzare questa componente che soffia all’interno, la ceramica dovrebbe abbandonare quel genere di arte che si è sviluppata a livello professionale a partire dall’inizio dell’età moderna, per rifiorire come fonte di nuove idee e di pratiche in grado di cambiare la vita. La ceramica ha alimentato le tradizionali tecniche artigianali nei secoli e ora ha davanti a sé una nuova alba, come presenza multi-culturale dell’arte contemporanea. Il dato interessante è che, più che nell’arte, la ceramica viene utilizzata dalla tecnologia avanzata, a livello molecolare o atomico, nel campo della chimica organica. Anche se tutti parlano dei cambiamenti portati dalla rivoluzione rappresentata da Internet, la ceramica elettronica rappresenta l’avanguardia delle scienze materiali. Sul piano della sua struttura fisica, la ceramica non ha alcuna viscosità ed è vulnerabile a shock termici come la cottura e il raffreddamento rapidi. Tuttavia l’elettro-ceramica ha superato questa fragilità, si è affermata come il terzo materiale più importante dopo il metallo e la plastica, e viene utilizzata in diverse applicazioni come i resistori, le piastre dei circuiti e i magneti. Anche se forse questo nuovo materiale ceramico non sarà utilizzato per creare opere d’arte, la sua importanza funzionale può farci intravedere una nuova dimensione di produzione artistica diretta alla vita. La ceramica non è un materiale a cui il pubblico possa aggiungere la propria eco, secondo modalità diverse da quelle già espresse dall’opera reificata, ma sarà un mezzo per produrre la memoria storica e indurre una riflessione sui modi di vita correnti. L’arte è l’unico aspetto della società contemporanea in cui si dimostra palesemente che il lavoro pulsante e creativo non può essere circoscritto e misurato. Questa è anche la ragione per cui l’arte si trasforma in qualcosa di monumentale ed eroico. L’attività dell’artista di per sé assume un significato di insubordinazione e rivolta, aldilà delle tematiche politiche effettivamente affrontate. Nella fase di transizione al post-moderno, le principali trasformazioni del lavoro riguardano la mancanza di gerarchie tra attività intellettuale, mentale, fisica e non, e l’impossibilità di misurare le prestazioni in termini di tempo. Il fatto che gli artigiani possano abolire le discriminazioni del lavoro per mezzo di un rapporto orizzontale con gli artisti, del dialogo e di un contatto reale e non virtuale, affievolisce la distinzione tra professionisti e non-professionisti, istituzionalizzata con l’età moderna, e promuove ulteriormente il valore della cooperazione sociale e della produzione autonoma interna alla creazione artistica. Esperienze complesse come gli incontri intimi tra individui, gli scambi che si verificano in quei casi, il giudizio e l’errore nel processo del fare e la gioia della scoperta garantiscono un luogo invisibile per una produzione che avviene nel tempo, ma è estremamente concreta e in sé completa. In un luogo cosiffatto, la dicotomia tra locale e globale si dissolve per costruire un nuovo spazio in cui poter instaurare uno scambio di informazioni grazie a Internet e alle reti elettroniche globali.

È istruttivo il fatto che Roberto Costantino, che ha dato il via al progetto della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea, abbia utilizzato la metafora dell’arte di Lilliput contenuta nei Viaggi di Gulliver ed evocato la visione dei nani che catturarono Gulliver vivo. Di fatto, questa Biennale non soltanto esprime, ma organizza anche la globalizzazione dell’arte e lo fa moltiplicando e strutturando le interrelazioni tra le reti. Perciò, la Biennale canalizza il significato e le direzioni dell’immaginario che si muove lungo queste connessioni comunicative. In questo suo garantire allo spettatore una sociabilità di massa e una nuova uniformità d’azione e di pensiero, questa Biennale è un chiaro esempio dello spettacolo di cui parla Guy Debord. Resistere al capitalismo dell’evento, allo spettacolo prodotto “dall’Impero”, non è solo una questione di scala, ma di capacità di produrre arte in grado di creare qualcosa di vitale o, in un modo più modesto, una specie di potlatch secondo la tradizione degli indiani del Nord America. Oggi, le persone hanno dimenticato la pratica del dono. Nel migliore dei casi, si vende ciò che si vuole a un consumatore. Secondo un’adesione puramente formale alla filantropia espressa nel motto “per il pubblico, col pubblico”, la strategia manifesta della Biennale sarebbe simile a una sorta di carità amministrativa che cerchi di suturare la “ferita visibile” della società. La pura gioia di dare risiede nella sorpresa del dono e nell’ “immaginare” la felicità di chi lo riceve. Tuttavia, nelle esposizioni di oggi, “il crollo del dono” avviene occasionalmente, mentre i destinatari sono selezionati in base ai loro requisiti. Nell’espansione globale del capitalismo dell’evento e delle modalità strumentali digitali, si assiste a un deterioramento delle facoltà mentali analogiche. Il progetto di Albisola si presenta come un raro caso di cooperazione fra artisti di tutto il mondo e ceramisti locali, basato su uno scambio di doni incondizionato. Quando la cooperazione sociale e artistica sarà una precondizione, quando le nostre nude vite ci appariranno come una ricchezza virtuale, allora lo spettacolo del capitalismo dell’evento finirà. Ci aspettiamo una mostra in cui il lavoro, il gioco, la scoperta, la sorpresa e la gioia arriveranno insieme con le moltitudini.

Luca Pancrazzi, LCPNCRZZ

Nelson Herrera Ysla

Fondatore del Centro d’Arte Contemporanea Wifredo Lam e della Biennale de L’Avana, Cuba

Dalla terra proviene l’arte locale e universale

La principale fonte d’ispirazione del fenomeno internazionale noto come boom della letteratura latinoamericana, scoppiato negli anni ’60, era l’attenzione per gli aspetti locali. Le storie erano ambientate nelle foreste, nei villaggi e nelle città dell’America Latina e usavano termini idiomatici e forme grammaticali proprie dello spagnolo parlato in Messico, Colombia, Perù, Argentina e Cuba. Proprio grazie al ricco modo di trattare ciò che è locale e regionale, la letteratura latinoamericana riuscì a ottenere un riconoscimento a livello universale. E la stessa cosa è accaduta negli ultimi vent’anni all’arte visiva della nostra regione. Tant’è che le opere che hanno suscitato interesse all’interno e fuori del continente americano non sono concepite per rivestire il ruolo dell’ “altro”, o per soddisfare le aspettative del mercato. Non vogliono nemmeno “imitare la vita” dell’America Latina, ma ripensarla da un punto di vista più intelligente e impegnato. Per ottenere questo risultato, gli artisti si appropriano di codici e supporti senza prendere in considerazione le origini di questi strumenti, mettono cioè in atto un’operazione di appropriazione, che ha una lunga storia nel nostro continente, e che oggi è il risultato di una nuova attitudine rispetto ai flussi di informazione emersi dalle relazioni che intercorrono tra culture e nazioni differenti.

La globalizzazione ha permesso di moltiplicare e di trarre il massimo profitto dal concetto di appropriazione, un principio apparso per la prima volta in America Latina negli anni ’20, in particolare in Brasile e a Cuba. A questo processo si deve aggiungere il fenomeno delle migrazioni che scuote il concetto di identità e di cultura nazionali e crea nuovi territori nella mappa delle culture egemoniche tradizionali e in quella dei paesi che producono migrazione. Come conseguenza di questi processi, in ambito latinoamericano si assiste alla formazione di una nuova avanguardia artistica che, in un difficile momento della nostra storia, esprime paradossalmente una forte vocazione per ciò che è locale o regionale. Gli artisti, ora, sono determinati a porre il loro personale punto di vista al centro di situazioni molto specifiche, forse come una risposta alla sproporzionata “internazionalizzazione” dei linguaggi. Ciò che è locale (qualcosa di più tangibile di ciò che è “nazionale” o “tipico”) è ora integrato da ciò che è regionale, in opere che riflettono sulla nostra situazione. Questo è vero dal Messico all’Argentina, come se in tutti questi paesi ci fosse una ricerca di un linguaggio comune, proprio come era già accaduto per lo spagnolo parlato. In questa nuova avanguardia è diffusa una coscienza più forte delle differenze che coesistono nella maggior parte dei nostri paesi e della diversità dei problemi che ci si trova ad affrontare. È sentita anche l’urgente necessità di esprimere tali problematiche senza dover per forza proclamare che si tratta di un’ “arte latinoamericana”. Alcune opere di questa nuova avanguardia guardano alla memoria collettiva dell’America Latina, altre ai drammi naturali, agli esclusi, al degrado urbano, alla violenza, alla dipendenza economica, cioè a tutti i diversi fattori che agiscono nei vari contesti. Perciò, quando ci troviamo di fronte a queste opere non è facile identificare l’artista che le ha realizzate o il paese di appartenenza, ma si può probabilmente riconoscere la loro origine regionale, il mondo a cui appartengono. Sono opere “prodotte” in America Latina, dall’America Latina. Altre opere agiscono su un piano ironico e rappresentano una sorta di “tendenza” che esprime come un rifiuto nei confronti di ciò che è stato storicamente legittimato ed “esportato” nelle mostre di tutto il mondo, nei libri, nei giornali e nei cataloghi a partire dalla metà del ’900, ed è diffusa soprattutto in Messico, Cile, Argentina, Brasile, Venezuela, Colombia e Cuba. Altre opere esplorano gli spazi domestici, le angosce, le speranze e tutto ciò che ci rende felici o tristi e ci permette di conoscere ciò che siamo stati e perché senza bisogno di fare appello a tematiche “alte”.

Se si considerano in modo realistico i cambiamenti occorsi nell’ultimo quarto di secolo, si nota che è generalmente condivisa la necessità di considerare la pluralità della cultura visiva in tutte le sue dimensioni, non solo quelle espresse da Stati Uniti, Europa e Giappone. Come cubano e latinoamericano, posso dire che storicamente abbiamo sempre avuto una grande consapevolezza di ciò che è universale: siamo stati allevati non solo con i nostri valori nazionali e regionali, ma anche con quelli della cultura europea e nordamericana. Inoltre, il fatto che all’arrivo dei conquistatori europei sul continente americano, esistessero civiltà complesse e innumerevoli gruppi etnici, ha fatto sì che a partire dal ’500 ci siamo abituati ad affrontare qualsiasi tipo di influenza. Nonostante il fatto che oggi rimangano soltanto alcuni resti fisici di queste antiche civiltà e popolazioni native, abbiamo una diversità sociale, linguistica, artistica, religiosa, abbastanza forte. Queste differenze ci hanno portato a un universalismo quasi innato, che oggi è parte intrinseca della nostra identità. Questo è il motivo per il quale dagli anni ’80, si è sviluppato in America Latina un movimento creativo in grado di liberare il significato culturale e spirituale di alcune espressioni e forme artistiche ancora viventi nel quotidiano delle nostre società. Mi riferisco alle opere che prendono in considerazione prodotti culturali genuini delle culture americane come il lavoro a maglia e la ceramica. Sono opere che testimoniano un senso di appartenenza, un nuovo significato del concetto di identità e una riaffermazione di progetti culturali legati al locale e al regionale, ma connessi anche con quello che è riconoscibile in altri spazi geografici quale linguaggio comune della terra, patrimonio di molti popoli e culture. È la natura che parla direttamente dall’origine del genere umano dopo molti anni di silenzio, provocato da un modo errato di intendere la tecnologia e il progresso scientifico che ci ha allontanato dalle nostre sorgenti essenziali di conoscenza e di apprendimento. Ora, invece, l’uomo e la terra sono di nuovo uniti in un dialogo fecondo.

In America Latina sono esistite diverse civiltà legate all’argilla. Gli antichi Maya hanno menzionato questo materiale nel loro testo principale, il Popol Vuh. Quasi novecento anni prima di Cristo, l’arte dei vasai era già praticata nel continente americano sulle rive del fiume Orinoco e in seguito si espanse a un grande numero di isole dei Caraibi. Con l’arrivo dei conquistatori, giunsero anche i primi torni per la ceramica e i primi forni in pietra e terra, mentre la Francia, l’Inghilterra e l’Olanda contribuirono allo sviluppo delle prime industrie locali e regionali nei loro scambi commerciali con le nostre città. Così ebbero luogo mutue appropriazioni e interrelazioni che diedero origine a un processo di ibridazione che continua tuttora, nonostante la moderna ossessione per i sostituti artificiali che mette a repentaglio i nostri legami tradizionali con la natura.

Non si potrebbe immaginare l’America Latina senza l’argilla. Quel rapporto diretto e profondo viene testimoniato da numerosi musei ed è fondamentale per il nostro patrimonio culturale, come il condor che domina le vette delle Ande e come l’Amazzonia. Originariamente di ispirazione zoomorfica, le forme della ceramica sono poi pervenute alla geometria e all’astrazione e sono state completate da precise caratteristiche policrome basate sulle tinture naturali, alla costante ricerca di un’ispirazione legata alla natura locale e alle tradizioni di ciascuna regione. Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80, numerosi artisti del continente, in particolare la cubano-americana Ana Mendieta, hanno assimilato questo “ritorno alla Terra” e, in anni più recenti, a questa tendenza ha fatto anche seguito la nascita della Biennale dell’Argilla d’America, le cui prime due edizioni si sono svolte a Caracas e la terza in Brasile. Dal 1985 anche Cuba indice una Biennale di Ceramica a carattere nazionale, che ha il medesimo scopo di recuperare e rinnovare questa espressione artistica. Si può parlare di una rinascita dell’argilla in America Latina, poiché questo materiale oggi fa capolino nelle opere di artisti che appartengono a differenti generazioni e che utilizzano svariate forme espressive. Fotografi, incisori, artisti che realizzano installazioni e pittori sperimentano l’ibridazione di forme, materiali e strutture, come un modo per ricostruire la nostra eredità culturale, oggi frammentata, partendo dall’estrema libertà che caratterizza l’arte contemporanea e che fa sì che non ci siano limiti all’espressione creativa. In questo modo, l’argilla subisce trasformazioni, tra le quali vi è l’utilizzo del corpo umano stesso come parte di azioni plastiche performative vicine a riti ancestrali. Oggi, l’argilla ha trovato nuove dimensioni e ha assunto un ruolo guida, come all’inizio della nostra storia americana. Non si può dire che ci sia una tendenza predominante, nel modo di utilizzare l’argilla in America Latina (anche se a Cuba si dà una maggiore importanza della figurazione). Gli artisti la utilizzano come parodia del vasellame domestico tradizionale o per integrarla alle nuove tecnologie della comunicazione, oppure per creare nuove versioni di animali e di esseri umani, di case, di simboli sessuali e di rituali, in genere con una dimensione antropologica che distingue le loro opere all’interno della scena internazionale. Senza dubbio, comunque, si può ritrovare nelle opere ceramiche quell’aura poetica che è immanente alle opere d’arte genuine. Le opere in ceramica sono un contributo alla questione, così dibattuta, di quale sia il ruolo dell’arte nella vita dell’uomo e nel suo ambiente e rappresentano una nuova e diretta lettura della storia e della cultura, in cui l’oggetto è allo stesso tempo il soggetto, in un presente che conserva molto del passato e alimenta, amplificandole, le nostre speranze per il futuro.

Domenica Aglialoro, 193 Days from the Massacre of the Silencio at Caracas

Gianfranco Maraniello

Critico d’arte, curatore indipendente MACRO (Roma)

Crash. La dura scorza della materia

“Collaborare” a un progetto come la Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea significa “lavorare insieme”. Occorre sapere rispondere all’appello delle località che ci ospitano, raccogliere le sollecitazioni di tutti coloro che qui intervengono. Ecco perché mi sembra opportuno soffermarmi su alcune questioni poste stamattina. Credo sia necessario fare nostri gli stimoli che stanno emergendo in questo convegno e, per parte mia, mi pare opportuno modificare l’intervento che avevo previsto. Si è dato rilievo all’idea di comunicazione e al suo rapporto con quella di comunità. Si è parlato di temi quali l’ospitalità, la partecipazione, la festa, che vorrei intendere in senso nietzschiano come produttiva festa del pensiero. In quanto co-curatore, vorrei positivamente sottolineare alcuni “limiti” di questa Biennale. In primo luogo è la stessa ceramica che costituisce un limite, anzi: sono parecchi i limiti evocati dalla sua lavorazione. Se ne sperimenta il limite fisico, la specifica consistenza, la durezza, la ”scorza”, come intendevo nel titolo originariamente dato a questa relazione. E ci si trova a riflettere sul modo in cui essa rivendica il proprio ingombro e si offre nello spazio. L’intervento di Nelson Herrera Ysla potrebbe spingerci ad affermare che tali limiti sono anche un appello a realizzare opere che hanno di per sé i caratteri della bellezza al di là delle intenzioni dell’artista. Tradizionalmente la ceramica ci porta infatti a pensare a una manipolazione che ne assecondi le caratteristiche aspirando a una “forma bella”. Ma la ceramica ha soprattutto un limite temporale. Lavorare con la ceramica costringe a tempi di “attesa” — e così credo vada inteso il nome della Associazione che ci sta ospitando — che evoca il tempo necessario affinché l’oggetto in ceramica si concretizzi, sfidando la propria “dura” fragilità, il carattere empirico della lavorazione che fa di ogni opera un’ipotesi da assegnare al tornio, al forno e alla mano esperta del maestro ceramista.

Un ulteriore limite — faccio riferimento a quanto diceva oggi Olu Oguibe — è quello del “saper-fare”, perché oggi gli artisti hanno raramente confidenza con questa tecnica, per cui ci si deve affidare alla competenza del maestro ceramista, che spesso finisce con l’orientare l’invenzione degli “inesperti” artisti contemporanei. Si è parlato della mano dell’artista, ma qual è il portato della mano dell’assistente? È una sorta di protesi? Si potrebbe sostenere che la mano dell’assistente sia piuttosto un materiale con cui l’artista deve fare i conti per imparare che cosa effettivamente ha a disposizione e può realizzare. Al tempo stesso quello che erroneamente sto chiamando “assistente” è anche un complice, spesso talmente consapevole di quel che fa da rendere quasi obsoleto quell’ulteriore limite costituito dal discrimine tra arte e artigianato. Si tratta di un rapporto che viene continuamente interrogato dai protagonisti di questa Biennale. In un’epoca in cui all’artista è spesso risparmiato il saper fare, dal momento che può delegare la realizzazione pratica, ad Albissola è sorta invece una rassegna che chiede all’artista la presenza, un tempo per confrontarsi con una tradizione e farla propria. Spesso questi è colto da uno smarrimento iniziale, comincia a vagare tra le opere di Wifredo Lam, di Asger Jorn, di Lucio Fontana rendendosi sensibile a tale tradizione che sembra essersi formata sul tornio del tempo. Presto comprende il paradosso in cui è caduto nell’accettare l’invito ad appartenere a questa storia per rinnovarla e segnarne un ulteriore passo. Gli si domanda che la tradizione venga infranta. Se ne vuole una rivitalizzazione per allontanare i fantasmi del manierismo o, addirittura, del folklorismo. Ma, cercando la novità, si provoca la rottura perché, come in tutte le tradizioni, esiste una serie di discontinuità che segnano il continuo di quel che, in questo caso, si identifica con la ceramica, capace di invadere lo spazio e di offrirsi come opera. È Young Chul Lee che ha accennato al carattere “donativo” della lavorazione della ceramica. Ed è curioso pensare anche che la ceramica sia il materiale dei vasi da farmacia, contenenti l’ambiguo pharmakon, il dono, la dosis, il veleno e insieme la capacità di guarire. Tornando alle ambiguità di quella che Olu Oguibe ha definito la mano dell’artista e quella dell’assistente, credo che sarebbe davvero inadeguato il pensare al saper fare di cui si “serve” un artista solo in termini di aiuto, protesi, strumento. Ci sono molti artisti che operano facendo della propria pratica una sorta di esercizio di appropriazione di un sapere o elaborando esperienze di tipo conoscitivo. Ne è un esempio Ganahl, con il suo apprendere le lingue.

Tutti noi, qui, ci stiamo adoperando per dare un contributo a questa tradizione di cui ci facciamo provvisoriamente eredi per legittimare il nostro modo di intendere la ceramica nell’arte contemporanea. Ci stiamo dando un tempo per dire la nostra su questioni capitali come la contemporaneità sapendo che pratiche come quella della lavorazione della ceramica possono aiutarci a sopportare quei temi che la prima edizione di questa Biennale poneva con chiarezza. In merito alla questione della globalizzazione dell’economia e dell’arte ricordo che si era messo l’accento su un termine che potesse contrastarne la violenza omologante e si era parlato di “resistenza”. Preferirei operare uno slittamento semantico verso il termine “insistenza”. Siamo coinvolti in qualcosa che non è solo una mostra, ma interroga il nostro fare senza finalizzarlo in uno spettacolare evento espositivo. Stiamo cercando di assimilare il tempo della ceramica e ciò richiede un continuo coinvolgimento legato ai tempi di tale lavorazione. Tutt’al più si tratta di esibire una prassi, una dinamica, un certo lavorare “in progress”. L’invito è a osservare gli artisti al lavoro, a considerare la loro tenacia operativa e l’insistita e prolungata presenza, spesso con la mano a saggiare la ricorsività del tempo del tornio. Una mano che, per sineddoche, sembra ricordare, come sostiene Olu Oguibe, che anche l’artista concettuale è sempre coinvolto fisicamente. Un’ambiguità che trova conferme in lingue, come quella italiana che ci ricordano la “tattilità” del pensare con espressioni come “afferrare un concetto”, una vocazione “prensile” che etimologicamente rinvia al latino capere (prendere) e che porta un filosofo come Jacques Derrida a riflettere sulla crisi della metafisica scrivendo un libro dal significativo titolo La mano di Heidegger. Un fare “a mano” che richiede tempo, lo rivendica, ne fa un valore. Costringe a un’attesa che diviene parte integrante di ogni lavoro e, in generale, di questa Biennale, così capace di insegnarci ad accettare la contingenza nei lunghi processi di lavorazione e ad insistere nei nostri tentativi di trasformare la terra in arte.

Andries Botha, Towers

Rainer Ganahl

Artista (Austria), vive a New York

Per quanto riguarda la globalizzazione, sul New York Times ho letto di recente un interessante articolo che parla del sindaco di Treviso e dei suoi tentativi di tenere lontana l'immigrazione dalla città. La cosa degna d’attenzione è che Treviso è anche la sede principale della Benetton, un’azienda multiculturale e globalizzata che specula sulla sua immagine pubblica di sostenitrice di una società multirazziale… Chiaramente, traggono profitto dal genere di cose che vengono associate alla globalizzazione. Quando si parla di globalizzazione, ci si potrebbe chiedere: “Cosa sta davvero cambiando?” Niente cambia necessariamente e, in particolare, Treviso, la Benetton e i razzisti… In ogni paese accadono probabilmente le stesse cose.

Le lingue sono sempre state una presenza caratterizzante il mio modo di essere artista. Sono nato in un piccolo paese dell’Austria, sulle montagne, dove si parla una specie di dialetto tedesco. L’Austria è stata uno dei paesi che ha preso parte alla follia nazista e come austriaci ci siamo dovuti confrontare con questa storia. Per questo motivo ho sempre desiderato imparare l’italiano, lo spagnolo e il francese…, cercando in qualche modo di dissociarmi da quell’evento. In seguito, ho cominciato a studiare le lingue orientali e la prima è stata il giapponese. Successivamente, ho scoperto il greco antico. In Germania vivono molti immigrati greci che vengono guardati dall’alto in basso, mentre a scuola il greco antico costituisce una sorta di Sacro Gral dell’istruzione. Ho cominciato anche a studiare il russo, il coreano e il cinese. Ho imparato molto dagli studi sull’orientalismo di Edward Said e dalla sua critica all’eurocentrismo.

Parlando di ceramica, quello che mi interessa è il rapporto con la manualità, e il mio modo di utilizzare le mani comporta anche l’utilizzo del cervello, che è una specie di muscolo. Quello che si fa quando si decide di adoperare la ceramica è tentare di consolidare qualcosa, ma questo richiede tempo e studio. Anche l’atto ripetitivo dello studio richiede anni e anni. È quasi come cuocere e mettere la ceramica nella fornace… Non intendo essere feticista nei confronti della manualità, né del cervello… Ovviamente, è l’aspetto concettuale dell’apprendimento e la creazione di rapporti con la storia di queste pratiche che interessa il mio lavoro di artista. In che modo utilizzo le lingue all’interno di un contesto artistico? Ad esempio, nell’opera che si intitola Le mie prime 500 ore di cinese elementare, tutto quello che faccio è filmarmi mentre studio il cinese. Il lavoro si avvicina alle opere su carta — fogli di studio — e ricorda una grande scultura che consiste di pile di nastri video. La videocamera accentua la sorveglianza e mi costringe a studiare intensamente. Questi nastri, mostrano l’impossibilità della rappresentazione, nel senso che non è possibile rimanere a guardare veramente 500 ore di video. Inoltre, i nastri vanno man mano perdendo informazione per via dell’usura, secondo un processo simile a quello che accade quando si dimentica. Il dimenticare infatti fa parte di questa prassi. Di recente, ho cominciato a lavorare sull’opera Le mie prime 500 ore di arabo elementare. Studiare l’arabo ha il carattere meditativo del relazionarsi e dell’essere coinvolti da una cultura senza esserlo realmente. Mi impedisce di perdere il senno di fronte alle notizie su quella regione. La mia pratica di studio mima un po’ il principio kantiano dell’analisi delle condizioni sulle possibilità della conoscenza.

Parlare le lingue straniere è una modalità privilegiata —seppure non sufficiente — per un’interazione culturale proficua. Mi interessa anche l’aspetto istituzionale della produzione di conoscenza, dove le strutture principali sono le università e le conferenze come questa. Esiste una politica delle università. Uno dei miei lavori si intitola Seminar/lectures e consiste nel fotografare professori, lettori studenti e pubblico. È per questo che scatto fotografie anche qui. In Europa, le università sono organizzate intorno all’ideologia della costruzione della Nazione e questo oggi crea molti problemi di integrazione con le altre culture. Lo stato-nazione deve confrontarsi con una serie di falsi concetti quali: in cosa consiste l’essere inglesi o italiani? Si può essere inglesi o italiani e non essere bianchi? A differenza delle università europee che sono per lo più statali e richiedono rette basse o sono addirittura gratuite, negli Stati Uniti invece le università sono molto costose. Non sono costrette ad aderire a una linea culturale nazionale e sono università importantissime, dove le prestazioni sono misurate nei termini monetari e del mercato. L’educazione è diventata un investimento. L’università è quasi un prodotto aziendale, ognuna opera come una multinazionale in competizione con le altre. Un’altra parte delle mie opere riguarda il fare il lettore ai seminari universitari che consistono semplicemente nel leggere con le persone. Negli ultimi dieci anni ho letto molti autori tra cui Karl Marx e Frantz Fanon. Proprio ora, sto andando a Firenze per avviare un gruppo alla Lettura di Antonio Gramsci. Infatti, adoro riuscire a coinvolgere le persone in un processo di studio.

Plamen Dejanoff, Il volto felice della globalizzazione (fatto ad Albisola)

Mauro Castellano

Artista, pianista e compositore, docente al Conservatorio “Niccolò Paganini” di Genova

Keramos e Melos (Ceramica e musica)

Perché musica e ceramica? Dal 1950 in poi avviene una confusione tra i confini delle varie arti voluta dagli artisti stessi. È interessante richiamare un brano fondamentale di John Cage, scritto nel 1952 e sempre erroneamente citato come Silence. Il suo titolo invece è 4’33” (Quattro minuti primi e trentatré secondi) e indica la durata nel tempo. Se si ricordano le tastiere delle vecchie macchine per scrivere, sotto il 4 è indicato l’apostrofo e sotto il 3 le due virgolette Per questo casuale motivo, Cage ha scelto questa durata. Il brano è diviso in tre movimenti e impone al pianista di restare in silenzio per 4’33”, mentre il pubblico ascolta ciò che accade intorno. Da quel momento, la musica diventa ciò che decidiamo che sia, non più una struttura con un inizio, uno sviluppo e una coda, beethovenianamente parlando. L’evoluzione della musica nel ’900, ha determinato l’emergere di tecniche innovative che hanno fatto sì che sulla pagina scritta si esprimessero segni nuovi. Questo accade anzitutto perché le tecniche strumentali conoscono un’accelerazione enorme e necessitano di nuovi caratteri per fissare eventi che prima non era possibile immaginare. Uno per tutti, il fatto che il pianoforte non si suoni più soltanto sui tasti, ma intervenendo all’interno delle corde, percuotendolo in tutte le sue componenti. Essendo queste tecniche ancora in via di perfezionamento, lasciano una grande responsabilità all’interprete, continuamente chiamato a integrare una scrittura che spesso non può essere precisata come avviene nel repertorio normalmente eseguito. Vi sono addirittura pagine che vengono liberamente disegnate e poste all’interprete come un esercizio ermeneutico. A questo punto, si può suonare qualsiasi cosa: una cartolina, un’immagine... Ma come? Occorre inventare un codice di lettura. Si decide che a un certo tipo di segno corrisponde un certo tipo di suono, ogni volta che quel segno ritorna, va eseguito proprio quello stesso tipo di suono. È da qui che può nascere una scommessa come Musica e ceramica, ed è da qui che è nata una parentela che va avanti ormai da più di mezzo secolo tra le arti visive e la musica. Tra l’altro, mi è accaduto di eseguire repertori contemporanei più frequentemente, o con un esito di pubblico più felice, nelle gallerie d’arte che non nei teatri di tradizione. E questo anche per motivi di carattere sociologico, perché a teatro non “sta bene” che un pianista in frac entri nello strumento, oppure si metta sotto al pianoforte e, con il tacco di una scarpa, lo percuota dal fondo della cassa armonica... Tutte queste azioni corrispondono comunque a sonorità ben precise, che non si sarebbero potute produrre altrimenti. La scommessa di Leonardo Gensini e mia è creare suoni in un modo molto preciso. Scriveremo una partitura musicale in senso proprio, che lascerà spazio anche a interventi estemporanei, per i quali coinvolgeremo gli allievi della Scuola di Musica di Savona. Cercheremo il più possibile di mettere i suoni entro una cornice, come tutte le cose d’arte. Per quanto mi riguarda sarà presente un pianoforte e scommetterò con il repertorio musicale e la letteratura evocata da questo strumento così apparentemente ottocentesco. Pensando però che è anche uno strumento fatto di legno, di ghisa, di acciaio — dunque uno strumento a percussione — realizzeremo un lavoro basato sull’amplificazione, che cercherà di mettere in relazione il pianoforte stesso con gli “strumenti” ceramici che Gensini ha realizzato ad Albisola. Lascio molti punti interrogativi e vi invito ad ascoltarci.

Henry Eric Hernández, Los que cavan su pirámide

Anne-Claire Schumacher

Commissario dell’esposizione della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea al Museo Ariana di Ginevra

La Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea ospite del Museo Ariana

La scorsa estate, la prima edizione della Biennale di Ceramica nell’Arte Contemporanea è stata ospitata nello spazio espositivo del Museo Ariana di Ginevra, dietro suggerimento del locale Fondo Cantonale per l’Arte Contemporanea che era stato coinvolto nel progetto di Albisola. La possibilità di esporre tutte le opere in un unico spazio, l’illuminazione scenografica con cui sono stati messi in risalto gli oggetti in mostra e il senso di unità dell’insieme, ottenuto grazie all’utilizzo di stand metallici omogenei sono fattori che hanno contribuito in egual misura alla creazione di un’ambientazione particolarmente adatta alle ceramiche. Nessuno dei visitatori è rimasto indifferente a questa esperienza: nel complesso, anzi, sono rimasti colpiti dalla mostra, in particolare dalle opere più provocatorie, come quelle di Elke Krystufek o di Nicola Costantino; i bambini e i ragazzi, invece, sono rimasti sorpresi e deliziati proprio dal fatto di ritrovare questa componente provocatoria in opere create da adulti e addirittura esposte in un museo.

Tra i progetti di successo spicca l’approccio interattivo dell’artista coreana Soo-Kyung Lee che è riuscita, grazie all’utilizzo del linguaggio e di traduzioni successive, a concretizzare il dialogo tra due potenti culture ceramiche: quella coreana e quella italiana. Un altro progetto interessante è stato quello elaborato da Daniel Firman, che ha stabilito un contatto tra il tornio del vasaio e i gesti del DJ che manipola i dischi in vinile, creando un originale spazio musicale. È interessante notare anche il lavoro di Kristian Hornsleth, che si è immerso nel mezzo e che ha ricavato un ovvio piacere dal poter maneggiare e modellare questo materiale, tanto che dopo una breve permanenza ad Albisola, è tornato per conto proprio per lavorare un mese intero nella bottega di Danilo Trogu. La forza di questo lavoro testimonia il coinvolgimento dell’artista nei confronti della ceramica. Le componenti strutturali dell’argilla emergono anche nel lavoro dello scultore El Anatsui: il suo fiume digitale, che combina elementi d’argilla grezza con lucidi smalti creati da frammenti di vetri colorati fusi, comunica una forte presenza inorganica.

Non si può negare che l’argilla sia un mezzo esigente. L’assistenza di ceramisti professionisti di Albisola è stata naturalmente una necessità. In ogni caso, il primo dato che balza agli occhi in questa Biennale è l’interesse che gli artisti di oggi hanno espresso per un materiale così “fuori moda” come la ceramica. Tutti gli artisti hanno accettato la sfida di lavorare con l’argilla, nonostante i rischi di fallimento. Questa è la prova che gli artisti del nostro secolo hanno ancora un vivo interesse per la ceramica. Metterli a confronto con la questo materiale è un’idea eccellente, che vale la pena portare avanti e continuare a esplorare.

Giorgina Bertolino e Francesca Comisso

Storiche dell’arte e studiose dell’Internazionale Situazionista, Torino

La casa appassionata di Asger Jorn ad Albissola:

i rilievi di una città mai fondata

Giorgina Bertolino: La casa che Asger Jorn realizza ad Albissola è l’avverarsi di una promessa che suona come una sfida. Nel 1954, in una lettera all’artista Enrico Baj, Jorn scrive: “La casa non deve essere ’una macchina per abitare’, ma una macchina per sorprendere e impressionare, una macchina di espressione umana universale”. La casa che Jorn acquistò nel 1957, si trova sulla collina sopra Albissola, in “Località Brucciati”. A Jorn il nome piaceva... intitolò un dipinto Bruciato e lo regalò al signor Massardo che gli aveva venduto la casa. Una vecchia casa di contadini, un rudere, fu il primo lotto acquistato. Con l’aiuto di Umberto Gambetta, Jorn lo sistemò e ne fece la propria abitazione. I lavori durarono anni. All’epoca Jorn aveva già vissuto ad Albissola, prima come ospite di Lucio Fontana a Pozzo Garitta, poi con la famiglia in un piano terra in via Isola. Nell’agosto del 1954 aveva organizzato nella cittadina ligure gli “Incontri internazionali della ceramica” quale “Prima esperienza del Bauhaus Imaginiste”. La “seconda esperienza” avrà luogo, sempre ad Albissola, nel 1955 e consisterà nella decorazione di un centinaio di piatti a opera di un gruppo di bambini. Il secondo lotto è costituito da una casa distinta dalla precedente. In parte divenne l’abitazione di Umberto Gambetta, che ne decorò la facciata con frammenti ceramici, e in parte fu adibita a studio di Jorn. Le due case erano circondate da un giardino e separate da una profonda cisterna, testimonianza dell’originaria destinazione agricola della proprietà. Un forno, addossato alla seconda casa, è divenuto un po’ un simbolo dell’abitazione. Rivestito di ciottoli bianchi e neri, porta la firma di Jorn e di Gambetta a testimonianza del lavoro comune.

Per continuare la ricognizione ci serviremo soprattutto di due immagini-guida tratte da due scritti di Guy Debord. La prima riguarda la casa di Jorn che il teorico francese definì una “Pompei alla rovescia”. La seconda è ricavata dal titolo di un altro suo scritto pubblicato su Museumjournaal nel 1958, Dieci anni d’arte sperimentale: Jorn e il suo ruolo nell’invenzione teorica. Riteniamo infatti che la casa possa essere definita un’”invenzione teorica” e che l’idea cara a Debord che la prassi preceda e garantisca anche la più “sublime delle teorie”, rispecchi le modalità di ricerca di Jorn. Nel breve scritto Sull’architettura selvaggia, firmato Guy Debord (Albissola, settembre 1972), la casa di Jorn è definita come un “piccolo villaggio”, dove “Jorn mostra come (...) ciascuno potrà intraprendere la ricostruzione della Terra attorno a sé”, la casa è un esempio della possibilità di coniugare spazio e desiderio, ambiente e passione. Attraverso la definizione di Debord è possibile risalire fino ai primi rilievi della “Città” situazionista, che si erige mediante la modifica critica e appassionata di ciò che già esiste. Cercheremo di delineare questo rapporto a partire dagli indizi che ci offre l’abitazione di Jorn. Nel “Formulario per un nuovo urbanesimo”, incunabolo della teoria situazionista per ciò che concerne l’idea di architettura e di scenario mobile, concetti essenziali per la lettura della casa ligure di Jorn, Gil Ivain scriveva: “Ci proponiamo d’inventare nuovi scenari mobili (...) L’architettura sarà (...) un mezzo per sperimentare i mille modi di modificare la vita” (IS, n. 1, maggio 1918, p. 17). Nel suo testo Immagine e forma del 1954 Jorn analogamente scrive che “L’architettonico è il punto di realizzazione ultimo di ogni tentativo artistico, perché creare un’architettura significa formare un ambiente e fissare un modo di vita”. L’architettura è il primo vero punto di contatto tra Jorn e i francesi della cerchia di Debord. Hanno in comune una critica alla foggia delle case prestabilita in funzione del consumo di massa e del controllo del potere sulla massa stessa. Le prospettive di partenza però sono diverse: per Jorn il punto d’avvio è l’estetico, per Debord il politico. La possibilità d’accordo tra le due prospettive passa attraverso una serie di parole che stanno a fondamento del “vocabolario” situazionista. Per mezzo di concetti piuttosto ampi — come quello di “ambiente”, di “provvisorio/temporaneo” — nascono parole-chiave quali “détournement”, “psicogeografia”, “deriva”, “situazione”, “gioco”. Nella casa di Jorn queste parole sono tutte reperibili, come aveva capito Debord parlando della “Pompei alla rovescia” e dei rilievi di una città mai edificata. Atteniamoci a ciò che i Situazionisti chiamano “ambiente”: concetto in stretta connessione con l’idea di “situazione”. Come si legge fra le Definizioni del primo bollettino dell’IS: “ciascuno (...) deve trovare dei desideri precisi di ambienti per realizzarli”. Possiamo senz’altro dire che la casa di Jorn è il frutto di un “desiderio preciso di ambiente”. I Situazionisti stravolgono, liberano e creano temporaneamente delle “zone”, come avviene in questa casa ligure. Creano cioè scenari, intenzionalmente temporanei, provvisori, mobili. Il termine “mobile” è riferito a ciò che si sviluppa e modifica continuamente. In uno scritto del 1955, intitolato L’architettura e il gioco (Potlatch, n. 20 30.5.1955, pp. 50-51), Debord rivela fonti e modelli: la residenza di Ludwig di Baviera, il Palazzo del Facteur Cheval, il Merzbau di Kurt Schwitters. “Tutte queste costruzioni — scrive — appartengono al carattere barocco”. Con la sua idea di spazio illusivo, dinamico e sinestetico, il barocco è funzionale all’aspirazione ad articolare quel desiderio preciso di ambiente in uno spazio fisico determinato. Anche da questo punto di vista la casa di Albissola è ricca di spunti, alcuni dei quali con rimandi iconografici quasi letterali alla ricchezza del barocco, altri che sembrano mediati dalle esperienze “barocche” di Fontana. Più in generale si potrà dire che la casa ligure di Jorn può essere riferita allo spazio complesso del Barocco per il suo uso della voluta e della piega che non solo riguarda le parti a muro, ma lo stesso giardino e la stessa idea di spazio.

Björn Kjelltoft, Untitled